主催:大阪府高等学校書道教育研究会

会期:8月20日(土)~8月21日(日)

開催時間:10時~17時(最終日は16時まで)

会場:大阪市立総合生涯学習センター(大阪駅前第二ビル5階 ギャラリーA.B)

入場料:無料

Category: 新着情報・ご連絡事項

新着情報・ご連絡事項

第68回毎日展にて佳作賞を受賞しました

この度は、毎日書道展「かな部会友」

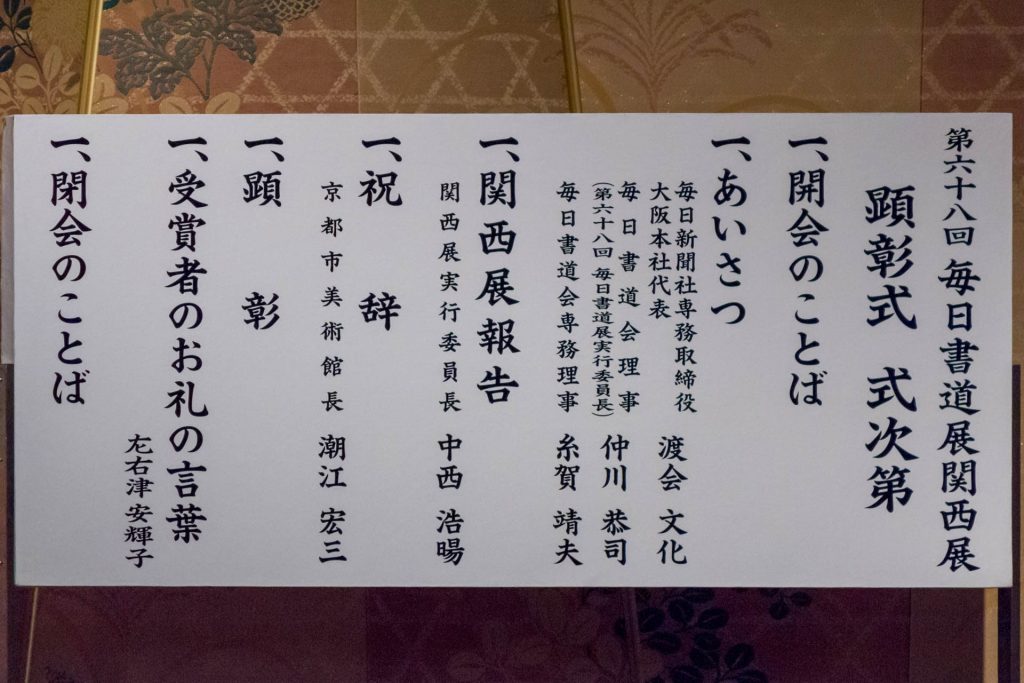

毎日書道展関西展顕彰式(2016年8月7日 於ウェスティン都ホテル京都)

毎日書道展関西展ー書と能楽、幽玄の世界 書家と立命大生、競演(毎日新聞より) ※書游社代表、北田竹邨先生が揮毫

第68回毎日書道展関西展(毎日新聞社、毎日書道会主催)は6日、第2会場の日図デザイン博物館(京都市左京区)で、書家7人と立命館大能楽部の学生らが競演する特別企画「書にとって美とは何か 世阿弥の世界」が開かれた。書と能楽のコラボレーションに、集まった書道ファンら約250人が魅了されていた。第1会場の京都市美術館も多くの入場者でにぎわった。

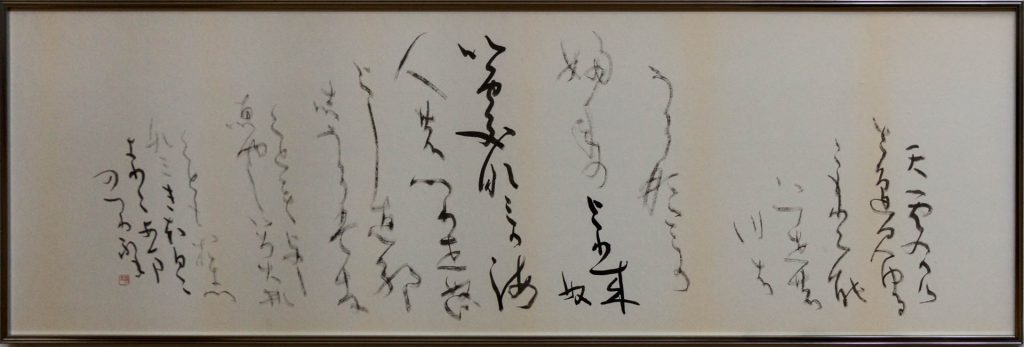

室町時代初めに世阿弥が大成させたとされる能楽と、書の世界に通じる共通の美意識「幽玄」を伝えようと、異色のコラボレーションが実現した。立命館大能楽部の部員やOB計7人が、照明が落とされスポットライトが照らされた舞台で舞囃子や仕舞を披露。座本大〓さん、大田左卿さん(漢字)▽北田竹邨さん(かな)▽望月虚舟さん(大字書)▽西野玉龍さん、砂本杏花さん(近代詩文書)▽佐伯孝子さん(前衛書)−−の7人の書家がそれぞれのジャンルの字を力強く書き上げるたびに、観客からは拍手がわき起こった。

舞台で優雅に舞った文学部3年の大和礼佳さんは「普段はスマートフォンやパソコンの文字に見慣れているので、久しぶりにエネルギーに満ちた文字を見て感動した。能も前面に出すエネルギーと、内に秘めるものの両方があるが、書と共通するものがあることを学んだ」と語った。神戸市灘区から訪れた神田恵さん(45)は「書と能のコラボレーションはなかなか見られない。和と和の共有が素晴らしかった」と話した。

毎日書道展関西展ー席上揮毫会(毎日新聞より) ※書游社より、佐藤篁心先生が揮毫

京都市左京区の市美術館と日図デザイン博物館で開催中の「第68回毎日書道展関西展」(毎日新聞社、毎日書道会主催)で4日、席上揮毫(きごう)会が行われた。女性書家4人が力強い筆遣いを披露し、見学に訪れた多くの書道ファンが見入った。

第68回毎日書道展関西展のご案内

本日より、毎日書道展が始まりました。

会期:8月3日(水)~8月7日(日)

入場:9時~16時半(最終日は15時半まで)

会場:第1会場/京都市美術館本館・第2会場/日図デザイン博物館(みやこめっせ内)・第3会場/京都市美術館別館

(※3会場共、京都・岡崎公園内。それぞれ少し離れた場所にあります。)

入場料:(3会場共通)一般600円・大学生400円・高校生以下は無料

4日(木)15時より、書游社幹部の佐藤篁心先生他が、席上揮毫を行われます。(日図デザイン館)

6日(土)14時より、日本の伝統文化である能楽と、書の大家7人とのコラボレーションが行われます。書游社代表の北田竹邨先生が参加されます。(日図デザイン館)

コラボレーションの後は、北田先生による、社中向けの作品解説会が開催されます。(コラボレーションが終わり次第、日図デザイン館の展覧会場入り口に集合。当日、解らない場合は服部までお電話下さい)

大変勉強になりますので、もしご都合が宜しい方は是非ご参加下さい。

一般部の方で、毎日展を観に行かれる方は、来年どういった作品に挑戦してみたいか、どういった作品がお好きか、考えながら鑑賞して下さい。(例:仮名又は漢字、少字数又は多字数、構図など)。やってみたい物や、気に入った作品があれば、お写真をお撮り下さい。お教室にてお写真を拝見しながらご相談させて頂きます。

書游誌8月号の24ページより、書游社の入賞者、入選者が掲載されています。

書游誌掲載順に、会場での展示場所を以下に記しますので、お越しの際は、ご参考になさって下さい。

※数字のみの場合は、第1会場/京都市美術館本館の部屋番号です。

日図デザイン博物館とは、第2会場のことです。

別館1又は2とは、第3会場/京都市美術館別館の1階と2階のことです。

<北田先生> 208

<会員の先生方> 日図デザイン博物館

<受賞>服部 漢字202 仮名206/中西様 202

<入選>村松様 漢字別館1 仮名205 /井上様 別館2/岡島様 別館2/木村様 204/西田様 209/根本様 別館1/堀口様 別館2/北田(昌)様 212/菰田様 209/中西様 206/森田(忍)様 209/丸谷様 別館2/吉川様 別館1/跡部様 206/恵島(素)様 別館1/中瀬様 207/有川様 別館1/橋場様 203/恵島(七)様 別館1/三島様 205/片岡様 206/清水様 別館2/中尾様 205

<U23>瀬戸口様 日図デザイン博物館

※入場券が少々あります。私はほぼ毎日現地に居りますので、必要な方はお申し付け下さい。

以上、宜しくお願い致します。

毎日書道展関西展開幕 京都(毎日新聞より)

第68回毎日書道展関西展(毎日新聞社、毎日書道会主催)が3日、京都市左京区の京都市美術館本館と別館、日図デザイン博物館(みやこめっせ内)の3会場で開幕した。毎日書道会の代表書家の作品や入賞・入選作など約2400点のほか、6月に亡くなった毎日書道会最高顧問・恩地春洋さんの遺作も展示され、入場者が多彩な書の世界に見入っていた。7日まで。

関西展役員らが指導する書道講座は3〜6日の午前10時半〜午後0時半。席上揮毫(きごう)会は3〜5日の午後3時。書家7人と能楽とのコラボレーション企画が6日午後2時。いずれも会場は日図デザイン博物館。

有名書家による作品解説会は3〜6日が午後1時から、7日が午前11時から市美術館本館で。担当は3日=中西浩暘さん(前衛書)▽4日=谷川玉峰さん(漢字)▽5日=畑中弄石さん(近代詩文書)▽6日=望月虚舟さん(大字書)▽7日=西野玉龍さん(近代詩文書)。

展示は、漢字▽かな▽近代詩文書▽大字書▽篆刻(てんこく)▽刻字▽前衛書−の7部門。

入場は午前9時〜午後4時半(7日は午後3時半まで)。入場料は3会場共通で一般600円、大学生400円、高校生以下無料。

辞林 現代書道の父 比田井天来/3 研究に没頭、俯仰法確立/北海道(毎日新聞より)

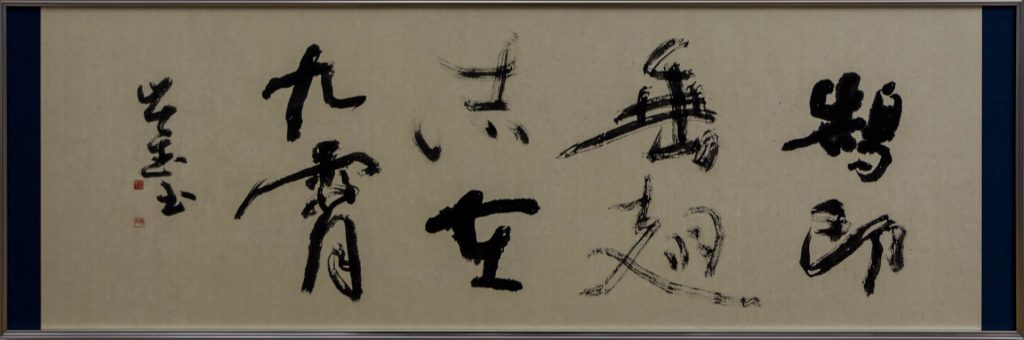

比田井天来(ひだいてんらい)が生涯で成し遂げた大きな業績の一つに、俯仰法(ふぎょうほう)と名付けた筆法の発見がある。シリーズ第3回は、小原道城書道美術館(札幌市中央区北2西2)所蔵作品の中から、古典作品の徹底した探求によって天来が獲得した筆遣いに注目したい。

俯仰法は、馬やシカの剛毛筆を使い、紙に対して筆を自然に斜に構える、横線は右側へ、縦線は手前方向に書き進むのに従って倒しながら運筆する用筆法。この筆遣いによって、起筆、収筆の三角形、はねの高さなど古典作品にある形が表現できることに気付いた。

さらに、この筆法を確立するため天来は45歳から2年間、家族と離れ、鎌倉の建長寺内にこもり、研究に没頭。ついに古法の筆意を悟ったとされる。

作品は晩唐(9世紀ごろ)の詩人、唐彦謙(とうげんけん)の漢詩で、出典は全唐詩。月明かりに照らされた美しい風景を詠んだ詩の一節を自然なリズムの行書体で書き上げている。俯仰法を発見して全盛期を迎えた時期の作品で、自信にあふれた堂々とした線が印象的だ。